从低碳到零碳,解码中国轨交绿色“进化论”

文 / 2025-08-04 10:50

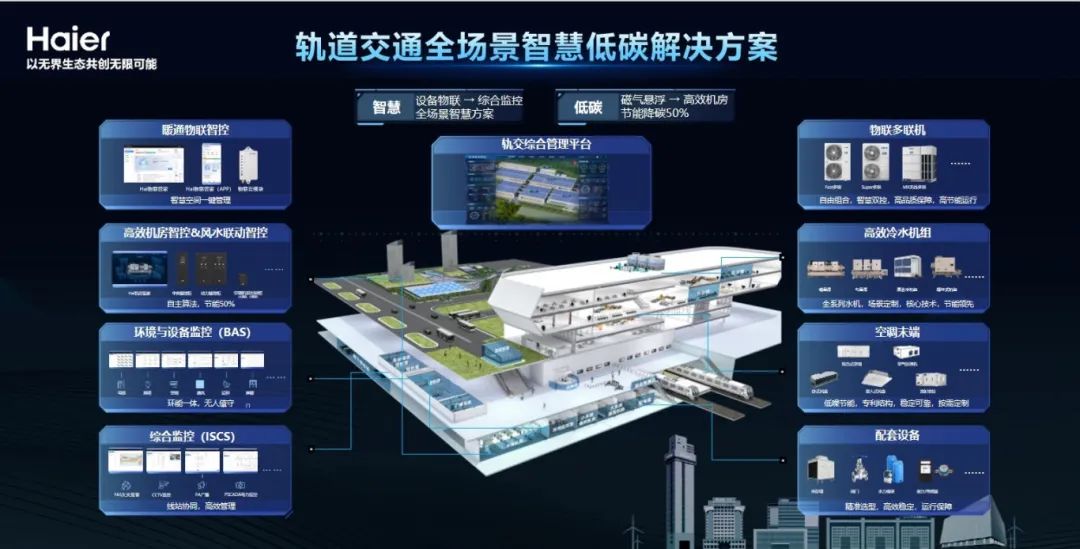

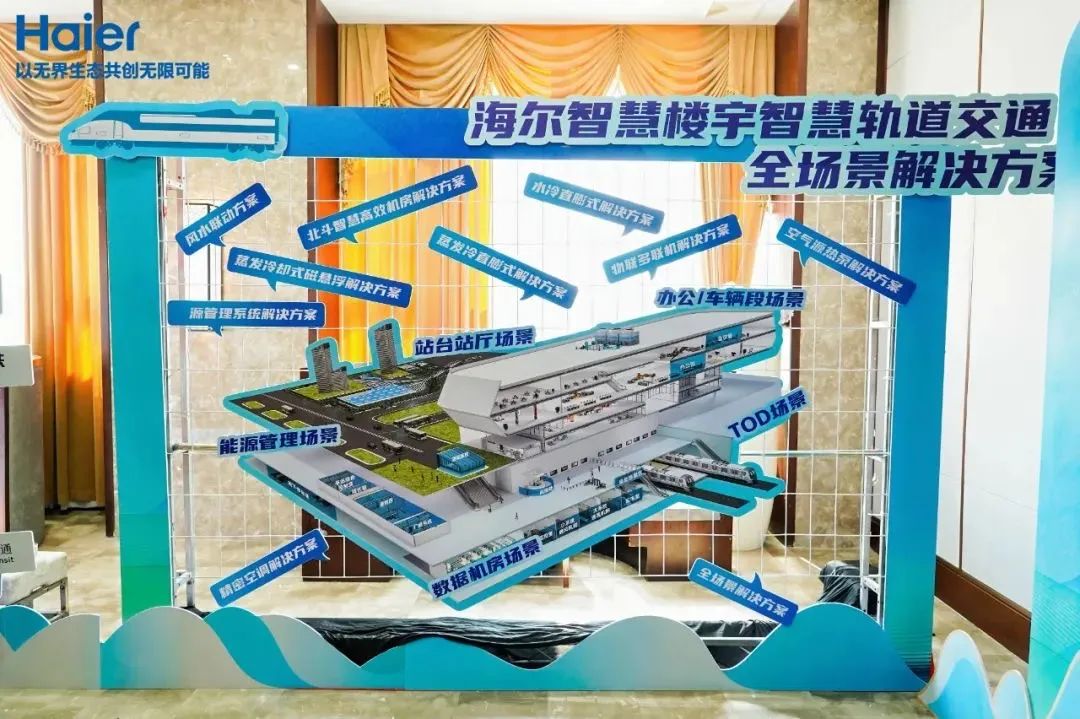

从低碳到零碳,中国轨道交通行业正经历着一场深刻的绿色变革。在这场变革中,环控系统作为轨交能耗升级的关键环节,其技术演进路线正引发行业共振。

近日,上海理工大学环境与建筑学院副院长王丽慧发表的主题为《地铁环控深度减排技术体系探索》的研究报告,引发了行业共创者的高度共鸣。

作为深耕环境低碳、舒适、健康发展近二十年的轨道交通环控领域知名学者,王丽慧从微观到宏观,从设备到系统,以“能效革命-技术破壁-生态重构”三维进化模型,深度解码了轨交绿色低碳发展的实施路径,勾勒了一幅环控系统零碳化发展的未来图景。

而这一创新路径,与海尔智慧楼宇过去二十年推动轨交行业从低碳向零碳转型发展的路线图不谋而合。

高端离心机重新定义能耗标准

近年来,在“双碳”目标倒逼下,轨道交通这一日均承载1亿人次出行的“城市大动脉”,正迎来一场环控系统能效升级的攻坚战。

“能效提升是绿色低碳发展的关键突破口,其核心在于颠覆传统机械的能效桎梏。”

基于此,王丽慧聚焦环控系统能效提升的细枝末节,开展诸多创新研究,以问卷调研、现场实测及实验室测验等多种方式,探索高温天不同室外气温下地铁车站温度优化方案、地铁车站轨行区热环境研究以及不同年限车站环控设备能效运行演化特性,旨在为环控系统能效升级和设备技术创新提供最优解。

透过王丽慧的研究成果可以看出:在能效升级需求的驱动下,轨道交通环控系统从传统的单纯温度调节,转向融合环境感知、智能调控、能源管理的定制化解决方案。

单就离心机而言,传统离心机依赖机械轴承和油路,能效提升已触及天花板。而以无油磁悬浮离心机为代表的高端离心机技术,凭借磁悬浮无摩擦的特性,每年可为单个车站节电数十万度,运行更稳定维护更简便,正受到越来越多轨道交通用户的青睐。

以海尔磁悬浮离心机组为例,其凭借深度定制的解决方案,快速适配轨道交通能效升级与能源管理体系,已成功应用于北京、青岛、合肥、深圳、重庆、广州等多条线路,真正实现从单点节能到系统性能效升级的跨越。

在合肥地铁4号线,海尔提供了涵盖站厅、车辆段、数据中心的磁悬浮空调,打造了全国首个全线使用磁悬浮空调的线路。这条线路的实践揭示了一条能效提升的可行路径:全线磁悬浮空调年省电452万度,减碳4500吨。

重庆地铁4号线全线采用海尔磁悬浮离心机组,替代机械轴承,无油运转故障率低,后期维护更便利,机组寿命长达30年,超出普通机组寿命近一倍,叠加海尔自主研发的无级变频+喘振智能控制技术,节能效果高达50%。

站在技术奇点的海尔,持续突破能效提升的物理边界。

2023年,海尔推出了全球首个静压气悬浮机组,凭借“先浮后转”技术实现零摩擦运行,以COP12的极致能效,逼近零碳目标的硬件极限。

这些生动实践揭示一个趋势:高端离心机正从单纯的制冷设备,演化为能效管理系统的核心中枢,引领传统能效管理模式的深刻变革。

如果说,海尔在高端离心机领域的突破是单点式创新。那么,基于海尔智慧楼宇大脑的智能环控系统在轨道交通的应用,则被誉为一场颠覆传统的系统级创新。

“智能控制可释放系统级节能潜力。”王丽慧也如此认为。

深圳地铁14号线搭载了海尔“楼宇大脑”,以“风水联动+云端智控”为核心,不仅通过AI动态调优实现综合节能50%,成为全球隧道工程标杆,还实现了全设备上云、AI动态调优、跨系统联动,这一项目首次验证了“云端环控”的可行性。管理人员通过手机即可远程开关设备、查看能耗曲线、接收故障预警,运维效率提升40%。

在武汉地铁16号线,海尔智慧楼宇采用BIM建模与AI算法,将冷站设计从“经验主导”转向“数据驱动”。这条线路采用海尔基于E+物联网平台的风水联动系统解决方案,能实时收集并分析海量数据,根据客流量的变化智能调节温度,实现了自运行、自节能、自优化的智能控制。这不仅提高了地铁的运营效率,还降低了能耗和人力成本。这背后的逻辑,实则是将工程师的经验沉淀为算法模型,用技术突破消解人力的边界。

海尔智慧楼宇为城轨行业量身定制的风水联动解决方案,融合AI、大数据、物联网等新兴技术,重构城轨环控系统新范式,解锁能效、成本、质量“不可能三角”的帕累托最优解。

基于风水联动的智能环控系统,不再只是技术参数的线性优化,而是一场由数字智能触发的轨交环控系统坍缩与重构。

当传统环控遇见数字智能,轨交低碳的未来正在被重新定义。

如今,海尔智慧楼宇以37%的轨交市场占有率一骑绝尘。截至2024年,海尔智慧楼宇已服务我国39座城市的239条地铁线,覆盖3139个地铁站点,每三座地铁站中至少有一座的环控系统留下了海尔的足迹。

海尔智慧楼宇的领先性不仅在于规模,更在于对轨交生态的重构。

随着“双碳”战略深入各行各业的毛细管网,零碳化正在改写轨道交通环控系统的叙事逻辑。王丽慧表示:“轨交零碳需构建‘设备-能源-建筑’的三元生态,我们在追求设备和系统能效提升的同时,还需将目光投射至能源、建筑等系统单元中。”

海尔智慧楼宇在探索中前行,整合了光伏、储能与空调系统,推行“光储直柔”创新模式,打造了全国首条“光储空一体化”的地铁线路——广州地铁18号线,该线路引入海尔光储直柔系统与磁悬浮空调机组,全年省电费超150万元,制冷能效提升35%。这一项目验证了海尔打造零碳线路的可行性,让零碳从“车站实验”走向“线路贯通”。

在青岛地铁红岛线网运营控制中心,海尔打造的“源网荷储控一体化”分布式空调系统得以深度应用,首创应用“源网荷储控一体化”、“跨季节蓄能”、“地源夜充日放充热宝模式”、“分布式热泵供能”、“数据机房废热规模化回收利用”、“水环热泵”、“三管制水源热回收多联机”等多项关键性技术,不仅解决了项目复杂需求,更带来显著的节能示范效益、经济效益与环保效益,助力青岛地铁打造零碳车站、零碳场段、零碳线路。

从能源生产到能源使用,再到能源回收,海尔构建的“能源闭环”体系并在轨交行业的应用,让轨交零碳从梦想走进现实。

王丽慧认为,海尔的探索具有范式意义,过去行业追求单点节能,如今海尔进一步证明系统创新、生态重构能释放更大的社会价值。

二十载耕耘,海尔智慧楼宇从追随者蜕变为标准制定者。正如王丽慧所言:“轨交减零碳发展需要产学研用协同创新,海尔的实践证明了国产技术不仅能‘破壁’,更能‘筑峰’。”

站在“双碳”目标与数字化的交汇点,海尔智慧楼宇正以高端离心机为基、以智慧化技术为脉、以生态协同为翼,推动轨交行业从“能耗大户”向“绿色枢纽”转型。

而王丽慧的研究成果所引发的行业思考,不仅是对过去的总结,更是对未来的宣言——中国轨交行业的零碳发展方程式,注定将由本土创新者来书写。